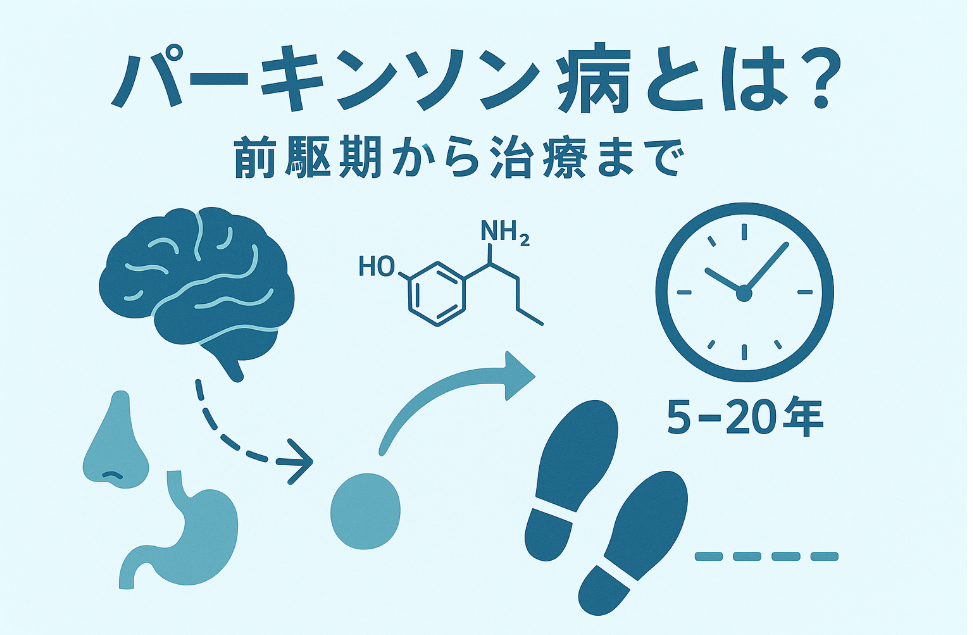

ある朝、いつものスニーカーを履こうとして気づく。靴ひもを結ぶ指が、なんだかスロー再生。歩き出すと片腕の振りが省エネモード。鏡の中の表情はミニマリスト。

それがパーキンソン病(PD)の“入り口”かもしれません。

一言で言うと?

脳の黒質で作られるドーパミンが足りなくなる進行性の病気。

ドーパミンは「動きにGOサインを出す体のリモコン」。信号が弱くなると、動き出しにくい・小さくなる・震える・バランスを崩しやすいが現れます。しかも便秘や睡眠の乱れ、嗅覚低下、気分の落ち込みなど**“運動以外”のサイン**も多いのが特徴です。

物語の“プロローグ”:前駆期という長い序章

- 嗅覚低下・便秘・レム睡眠行動障害(RBD)・起立性低血圧などが、運動症状の5〜20年前から静かに始まることがあります。

- 病理の主役はαシヌクレインの異常凝集(=レビー小体の足跡)。広がりは嗅球や腸管 → 脳幹 → 大脳皮質という“旅ルート”(Braak仮説)が有名。

セルフチェック(家族と一緒に)

香りが弱く感じる/若い頃から頑固な便秘/寝言や手足を振る夢の演技/立ち上がりで視界が暗い——がいくつか重なって続くなら、神経内科で相談を。

症状の“キャスト紹介”——運動と非運動、両方が主役

運動症状(コア)

- 無動・寡動:動きが遅い・小さい。歩幅が詰まる、字がだんだん小さくなる(微小字)。

- 筋強剛:こわばり。肩こり・背部痛の黒幕。

- 安静時振戦:じっとしているほど震えやすい“ピルローリング”。

- 姿勢反射障害:後方に引かれると踏ん張れない、方向転換でフラつく。

- フリージング(FOG):ドア前や狭所で足が床に貼りつく感覚。

非運動症状(クセ者だが生活を大きく左右)

- 自律神経:便秘、頻尿・尿意切迫、発汗異常、起立性低血圧。

- 睡眠:RBD、日中の眠気、分断睡眠。

- 感覚・痛み:肩背部痛、筋のこわばり痛、灼熱感。

- 嗅覚低下:食の楽しみが目減り。

- 気分・認知:不安・抑うつ・無関心、実行機能の低下(段取り・切替)。

- 嚥下・発声:声が小さく単調、むせやすい、体重減少。

豆知識:診察室で震えが弱く見えるのは“緊張や注意集中で安静時振戦が抑えられる”ことがあるから。家で撮った短い動画が診断の助けになります。

なぜ起きるの?——病理の裏側をちらり

- αシヌクレインが誤って折りたたまれ、小さな塊(オリゴマー)を作り、シナプスやミトコンドリアを傷めます。

- 黒質のドーパミン神経は代謝負荷が高く、酸化ストレスを受けやすい“脆弱なスペシャリスト”。だから選択的にダメージが出やすいのです。

診断と評価:探偵の三種の神器

- 臨床所見:片側優位の寡動+振戦/筋強剛、レボドパ反応性。

- 画像・検査(補助):MRI(除外目的)、DaT-SPECT(線条体ドパミン取り込み)、心筋MIBGシンチ(自律神経のダメージ)、PSG(RBD確定)。

- スケール:MDS-UPDRS、Hoehn & Yahr、QOLのPDQ-39、歩行のTUGや6MWTなど。

どこまで進んだ?——“物差し”と“実生活”

**Hoehn & Yahr(HY)**で1→5段階。

- 1:片側のみ。

- 2:両側だがバランス保たれる。

- 3:姿勢不安定が目立つ。

- 4–5:介助が必要/車いす中心。

大事なのはステージ番号より、今日の暮らしがどう変わったか。同じHYでも、リハ・住環境・服薬調整で体感は大きく違います。

治療:薬×デバイス×リハ=三位一体

① 薬——“演出の配役”

- L-ドーパ(+末梢阻害薬):主役。最も効く。

- ドーパミンアゴニスト:若年や初期で。副作用の眠気・衝動制御障害に注意。

- MAO-B/COMT阻害薬:効きの延長に。

- アマンタジン:ジスキネジア対策に有用。

- 抗コリン薬:振戦に効くが高齢では原則避ける。

進行でよくある相談

- ウェアリングオフ(切れ目で落ちる)→投与間隔や徐放製剤、併用薬で波をならす。

- ジスキネジア→L-ドーパ総量調整+アマンタジン。

② デバイス・外科——“システムの再配線”

- DBS(STN/GPi):運動合併症・振戦に強い味方(認知低下が強い場合は慎重)。

- 集束超音波(MRgFUS):難治性振戦の片側治療。

- 持続投与:腸管ジェル/皮下ポンプでオン・オフの波を小さく。

③ リハビリ——“最強の生活薬”

- 大きく・速く・リズムよく:LSVT BIG、トレッドミル、有酸素(目安150分/週を安全範囲で)。

- バランス・方向転換・デュアルタスク:小分けに毎日。

- FOG対策:床テープ・メトロノーム・掛け声の外部キュー。

- 言語・嚥下:LSVT LOUD、むせ予防の姿勢・一口量、“オフ”を避けた食事時間。

- 作業療法:ADLの分解、タイムテーブル化(オンに合わせて外出や家事)、道具工夫(滑り止め、取っ手、ボタンエイド等)。

生活をラクにする“トリック集”

- 服薬タイムは一定に:オン・オフのミニ日誌で診察が神速。

- タンパク質の“時間差攻撃”:L-ドーパと高タンパク食は少しずらすと吸収が安定する人も。

- 起立性低血圧:ゆっくり起立、弾性ストッキング、こまめな水分・塩分(持病に応じ医師と)。

- 家の“滑る・暗い・狭い”を減らす:段差解消、夜間照明、マットの滑り止め。

- 運動は“気合い”より“習慣”:3〜10分のミニセッション×複数回。

- 睡眠ハック:夕方以降のカフェイン控えめ、昼寝は20–30分、就床前のスマホは短め、RBDは寝具安全確保。

小さな症例スケッチ(現実との橋渡し)

ケースA:60代・初期。

“朝だけカチカチで、出かける頃には調子がいい”→起床前30分の内服+朝ストレッチで立ち上がりがスムーズに。通勤は早足ウォーク+一定の歩幅キューで転倒ゼロに。

ケースB:70代・中期。

「夕方の台所でつまずく」→LED照明の増設、回転時の“3歩法”、滑り止めマットで事故激減。買い物は“オン時間”にまとめる計画術で負担が半分に。

ケースC:70代・進行+FOG。

狭所で固まる→床テープとメトロノーム 100–110bpm。固まったら①止まる②姿勢を前に③一歩目“かかとトントン”。家族の合図キューが有効。

よくある誤解をサクッと訂正

- 「震えがない=PDじゃない」 → 震え目立たない型、あります。

- 「薬を早く使うと効かなくなる」 → 使い方次第。QOLのリターンが大きいことが多い。

- 「運動しても進行は止められないから無駄」 → 無駄じゃない。症状軽減・転倒予防・認知や気分にも好影響。

- 「診断がつくまで何もしない」 → 生活調整と運動は今からできる“副作用ゼロの治療”。

ここが危険サイン(受診の合図)

- 高熱+強いこわばり+意識混濁(悪性症候群の可能性)

- 突然の歩行不能/極端なすくみ(アキネティック・クライシス)

- 反復転倒、むせ・肺炎兆候、体重急減、強い幻視・せん妄

受診を最大化する“メモ術”

- オン・オフの時刻と症状(簡単でOK)

- 転倒・フリージングの場面(ドア前?方向転換?二重課題?)

- 睡眠・便秘・立ちくらみの頻度

- 飲んでいる薬の一覧(処方・市販・サプリ)

- 可能なら30秒のスマホ動画(歩行、立ち座り、すくみ)

家族・介護者に伝えたいコツ

- “急かさない”が最大の支援:スピードより段取りを。

- 転倒予防は“照明・動線・声かけ”:暗所と狭所、方向転換に声かけキュー。

- お金・ネット買い物の見守り:アゴニスト使用時は衝動制御障害の早期発見に。

- 褒めポイントを言語化:「今日の歩幅、すごく良かった!」は最高のドーパミン。

ミニ辞典(読み物としての楽しみも)

- レビー小体:αシヌクレインの“足跡”。大きな塊そのものより途中の小塊がトラブルメーカー説。

- フリージング:運動プログラムの切替え失敗。外部キューで回路を“別経路で呼び出す”。

- ウェアリングオフ:薬の切れ目で症状が悪化。**配役の並べ替え(用量・間隔・併用)**で調整。

- DBS:脳内の電気信号を“整える”ペースメーカー。適応の見極めが肝。

コメント