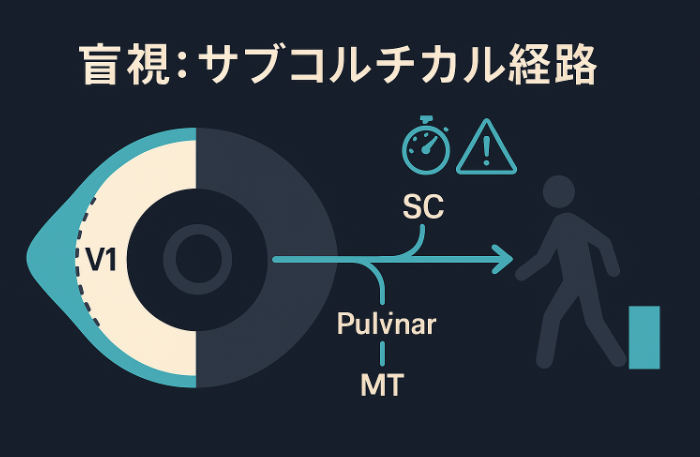

—盲視を支えるサブコルチカル経路の話ー

ある患者さんは、視野の一部が「まったく見えない」と言います。ところが、目の前に突然ボールを投げると、さっと身体が避けてしまう。彼は「今の、見えたわけじゃない。なぜか体が勝手に動いただけだ」と首をかしげます。

この不思議な現象は盲視(blindsight)と呼ばれます。一次視覚野(V1)を損傷して主観的な“見える”経験は失われているのに、刺激の位置や動き、ある表情(とくに恐怖)に無自覚のまま反応できる——そんな人間の視覚の“二重構造”を、もっとも劇的に示す事例です。

盲視の鍵を握るのが、サブコルチカル(皮質下)経路です。この記事では、(1) どんな道筋があるのか、(2) どんな信号を運ぶのか、(3) どれくらい速いのか、(4) 日常と臨床に何を示唆するのか、を地図のように整理します。最後に、意識理論との接点にも軽く触れます。

1. もうひとつの視覚マップ:サブコルチカル経路の地図

私たちが学校で習う主経路は「網膜 → 外側膝状体(LGN)→ V1(一次視覚野)→ 高次視覚野」。しかし視覚の道はこれだけではありません。もう一本、**V1をバイパスする“裏道”**が走っています。

- 網膜 → 上丘(Superior Colliculus; SC) → 視床枕(Pulvinar; PUL) → 高次視覚野

とくにPulvinar下部(PI)→ MT/V5(運動視覚野)/MSTという線は、盲視での運動・位置の無意識弁別を支える本命ルートと考えられます。 - 網膜 → SC → Pulvinar(内側/背内側) → 扁桃体

恐怖表情や接近刺激のような“危険サイン”をクイックに拾い上げるためのショートカット。いわば情動の非常通報線。 - LGN →(V1を介さず)MT/V5

LGNの**コニオ細胞(koniocellular)**由来の弱い並列線維が、運動やコントラスト情報の補助路になる可能性が示唆されています。

この三つの迂回路が、V1の停止にもかかわらず、「見えないのに当てられる/避けられる」振る舞いを残します。

2. どんな情報が通るの?——“速いけど粗い”信号の性質

サブコルチカル経路は、スピード優先・精密さ控えめの設計です。

- 低空間周波数(輪郭や大づかみの形)

- 高コントラスト(明暗の差)

- 運動・方向・接近(looming)

- 顔の粗い特徴量(目・口・白目の量など)

- 恐怖などの情動手がかり

逆に、色の細やかな違いや精緻なテクスチャは不得意。細部読み取りや物体認識といった“見事な鑑賞”は腹側視覚経路(V1→V2/V4→IT)が担い、サブコルチカル経路は“とりあえず危ない・来る・そこにある”を素早く押さえます。

3. どれくらい速い?——潜時とダイナミクス

サブコルチカル経路の売りは低遅延です。

網膜→SC→Pulvinar→MTのショートカットは、V1経由より数十ミリ秒早く運動視覚野(MT)活動を立ち上げると報告されます(おおむね60–80ms台で応答が観測されることが多い)。

つまり、「危険物体が近づく」「視野の端で何かが動く」といった事態に対し、先に粗い回避・定位プログラムを走らせ、その後に皮質広域の精密処理が追いつく二段構えです。高速道路でいえば、まずABSが自動で利いてから、運転者が状況を“理解”し始めるイメージに近いでしょう。

4. ハブとしての各構造:誰が何をやっているのか

- 上丘(SC)

網膜の地図(レチノトピー)を持ち、反射的サッカード(素早い注視移動)や頭部・眼球の定位を司るハブ。新規出現や運動に特に敏感で、視覚・聴覚・体性感覚を統合して「そっちだ!」と向きを決めます。 - 視床枕(Pulvinar)

後頭葉・側頭葉・頭頂葉へ広く投射する配電盤のような構造。感覚間の同期化や注意のゲーティング(通す/通さないの選別)に関与し、ノイズの多い環境でも有用情報の経路を開ける働きを持ちます。盲視では、Pulvinar経由で**MT/MST(運動視覚)や扁桃体(情動)**に信号が流れます。 - MT/MST

運動方向・速度、および自分の動きに伴うオプティックフローを解析。盲視における運動方向の無意識弁別や障害物回避の中核を担うと考えられます。 - 扁桃体

視覚情動の第一応答装置。恐怖顔、白目の増加、接近感など“危険寄りの特徴量”に反応し、自律神経反応(皮膚電気反応など)や意思決定のバイアスを素早く生みます。

5. 盲視の振る舞い:主観ゼロでも行動は語る

V1が傷ついて主観的な見えは消失しても、上のショートカットが残っていれば、次のような“影のパフォーマンス”が出ます。

- 位置当てが当たる:2択・4択の強制選択課題で、偶然以上の正答。本人は「まったく見えない」と言い続ける。

- 運動方向がわかる:ドット運動の左右方向、拡大収縮などの弁別が可能。

- 障害物を自然に避ける:歩行課題で机や箱をスッと回避することがある。

- 恐怖顔で生理反応:盲視野に恐怖表情を入れると皮膚電気反応が増える、後続判断がプライミングされる。

このように、行為の制御は意識経験から部分的に自律できることが示されます。「見る」ことの本体は、網膜からV1に入って“絵ができる”だけではなく、広域の再帰処理や注意・情動システムとの結合に乗って初めて主観に立ち上がる——盲視はそのヒントを与えます。

6. 臨床とリハビリへの示唆:何をどう活用できるか

① 評価の工夫

- 強制選択課題(2択/4択):刺激提示は短時間(50–100ms)+マスク、位置・運動方向を問う。

- 確信度評価(0–2段階など):正答率と確信度の解離が盲視らしさ。

- キャッチ試行(刺激なし挿入)で反応バイアスをチェック。

- 可能なら眼球運動の観察や簡易トラッキングで注視逸脱を確認。

② 訓練デザイン

- 低空間周波数・高コントラスト・運動刺激を使い、成功体験を小さく積む。

- 方向弁別や運動コヒーレンス閾を反復して局所的学習を誘導。

- 探索戦略の外化(頭部スキャン、歩行時の“肩越し確認”の定着、動線の設計)。

- 期待効果は課題特異的・局在的になりやすく、“見えるようになる”と同義ではないことを事前に合意。

③ 生活支援のポイント

- 動線に高コントラストのガイド(床のライン、手すり端に明確な色)。

- 歩行環境で静止物より動きの手がかりを活かす(人の流れ、矢印LED)。

- 家族・スタッフへ、「見えてはいないが、動きには反応し得る」という解釈枠を共有し、過不足ない期待値設定を。

7. よくある誤解のミニ整理

- 盲視=超能力?

いいえ。統計的に偶然を上回るレベルの“地味な優位差”が積み重なる現象です。万能ではありません。 - V1損傷なら必ず盲視が出る?

出ません。病変の範囲・時期・可塑性、そしてサブコルチカル経路の残り具合で個人差が大きい。 - 訓練すれば見えるようになる?

“意識的な見え”の回復とは別です。無意識のパフォーマンスや行動の安全余裕を点的に伸ばす、という期待が現実的です。

8. 意識理論との接点(ごく短く)

- 再帰処理理論(RPT)

V1と後方視覚野の再帰ループが閉じないため、局所処理はあっても主観は立たない——盲視はこの説明に合致します。 - グローバル・ワークスペース理論(GNW)

局所の解析結果が前頭頭頂ネットワークで“点火”されて全脳放送されると意識化。盲視は点火閾値を超えないケースとみなせます。 - 高次表象理論(HOT)

一次表象(無意識の視覚処理)はあるが、「自分はいま見ている」という高次の自己関連表象が立たないため、確信度が上がらない——盲視の“見えないと言い張る”現象を自然に説明します。 - 予測処理/Free Energy系

低次(V1)からの誤差メッセージが循環せず、上位で一貫した仮説(表象)の確定に至らない。SC—Pulvinar経路は“とりあえずの予測”で行為を先導する——という描像がマッチします。

9. まとめ:もうひとつの「見る」を味方にする

サブコルチカル経路は、速いけれど粗い。精密な色や細部の認知は苦手でも、動き・位置・危険のサインには強い。V1が停止しても、SC→Pulvinar→MT/扁桃体というバイパスは**“間に合わせの安全運転”を走らせられます。

臨床では、強制選択課題での評価、低周波・高コントラスト・運動刺激を中心にした点的な学習**、そして環境調整による安全余裕の確保が実践的です。

盲視は、私たちが**「見る」と信じている体験が、どれほど広いネットワークの協奏のうえにあるか**を教えてくれます。主観の背後には、静かに働く“第二の視覚”があるのです。

コメント