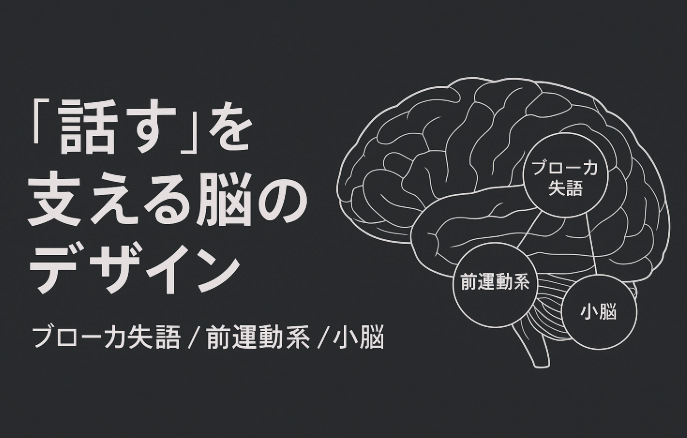

~「話す」を支える脳のデザイン~

言葉を話すことは、私たちにとってあまりに当たり前で、つい“口が勝手に動く”かのように感じます。けれど実際には、脳の中で「何を言うかを選ぶ」「文を組み立てる」「音を並べる」「舌や口をどう動かすかを計画する」「タイミングを合わせる」という複数の工程が、驚くほど精密に連携して初めて成立します。本稿では、臨床でも頻繁に出会うブローカ失語を入口に、ブローカ野の役割、書字との関連、さらに前運動系と小脳という“運動の要”が言語にどう関わるかまでを、現場で使える視点で整理します。

ブローカ失語とは:非流暢・失文法・復唱困難

ブローカ失語(運動性失語・非流暢性失語)は、発話量が少なく努力性で、助詞脱落や活用エラーが目立つのが特徴です。短い語や定型表現は出るのに、文としてつなげると崩れやすい。「理解は比較的保たれる」とされますが、受け身・使役・埋め込み節など構文が複雑になると理解も落ちる点は臨床で重要。復唱は短い語でも崩れやすく、呼称(名前を言うこと)でも語の取り違えや語頭音ヒントへの依存が見られます。書字は発話の鏡のように電報文(「〜に」「〜を」などの助詞が抜ける)になりやすい。しばしば右片麻痺、構音失行、口部顔面失行も合併します。典型的病巣は左下前頭回(ブローカ野:BA44/45)を中心とする左MCA上枝領域です。

ブローカ野が担うこと:言語と運動の“段取り係”

かつてブローカ野は「話す場所」と一言で説明されがちでした。しかし今では、より広い**“順序立て・選択・保持”**の中枢として理解されています。

- 発話運動のプランニング:音節や語の並べ方とリズムを設計。乱れると努力性・非流暢が生じ、構音失行も併発しやすい。

- 音韻ワーキングメモリ:聞いた音の列を短時間保持して並べ替える“下ごしらえ”。復唱の弱さに直結。

- 構文の骨組みづくり:主語‐目的語‐述語、助詞のスロットなど文法フレームの組み立て。失文法の中核。

- 語の選択の制御:競合する候補から最適な語を選び取る(意味のトップダウン制御)。

ざっくりいうと、BA44は音韻や運動系列・構文の骨格寄り、BA45は語の選択や意味の制御寄り。もちろん両者はネットワークとして協調します。

「書く」も崩れるのはなぜ?――“文章構成”だけではない

「ブローカ野は話す場所なら、書字は別では?」という疑問は当然です。実は、書字も多段工程だからこそ、ブローカ野周辺の障害で複合的に崩れます。

- 意味の計画(何を書きたいか)

- 文の組み立て(文法・語順・助詞・活用)

- 文字化(音→文字、語彙→漢字の選択)

- 運動実行(手指の運動プランニング)

ブローカ失語では主に②の失文法が強く、助詞脱落や活用エラーが目立つ。さらに音→文字変換の弱さ(音韻性失書)や、前運動・Exner領域の関与による筆記運動プランの不安定が上乗せされることも。日本語ではかなが音韻処理負荷で崩れやすく、漢字は相対的に保たれることもあります(個人差あり)。

臨床の見分け方として、

- 自発書字で文法崩れ→構文工程の問題が主体。

- 書き取りで非語・仮名が弱い→音韻‐正書法変換の問題。

- 写字まで乱れる→筆記運動プラン(失行性失書)の関与が濃厚。

「書けない=頭の中の文章構成だけの障害」ではなく、複数工程のどこが壊れているかを切り分けるのが評価と介入のコツです。

前運動系と小脳:ふたつの“運動の要”は言語にも深く関わる

言語は“運動を伴う高度な認知行為”。そのため前運動系(PMd/PMv、SMA/前SMA)と小脳は、ともに言語の運動面を支えるだけでなく、構文や予測などの言語処理そのものにも寄与します。ただし役割は異なります。

① 前運動系:選ぶ・並べる・始める(プランナー)

- 発話の開始と系列化:何をどの順で言うか、入りの合図も含めて決定。

- 構文の骨組み:SOVと助詞スロット、語順の統制。

- 音韻ワーキングメモリ:音の短期保持と並べ替え。

- 語の選択の制御:競合解決、保続の抑制。

- SMA/前SMAは“自発的に言い始める力”“連続発話の滑らかな切替”で重要。

損傷すると、非流暢・失文法・構音失行・開始困難が前景に立ちます。理解面でも構文依存の弱さが出やすい。

② 小脳:タイミング・予測・誤差学習(チューナー)

- ミリ秒単位のタイミングとリズムを整え、発話を滑らかに。

- 内部モデルで運動と感覚のズレを学習的に最小化。

- プロソディや次に来る語の予測の微調整にも関与。

損傷すると、語彙や文法は相対的に保たれても、失調性構音(スキャンニングスピーチ)や抑揚の乏しさなど、伝わりにくさが目立ちます。

比喩で言えば、前運動系=指揮者(譜面の解釈と入りを決める)、小脳=合奏のチューナー(拍とピッチを合わせ続ける)。

前運動系が決めた計画を、小脳が時間軸で磨き上げることで、自然で聞き取りやすい言葉になります。

鑑別と評価:どこが弱いかを見極める

ベッドサイドでできる簡易プロトコルの例:

- 自発話:「昨日の出来事」を語ってもらい、助詞・活用・語順と努力性を観察。

- 理解:多段階の指示(「ペンで丸を三つ書いてから線で結んで」)や係り受けが遠い文での反応。

- 復唱:短語/短文で音形の保持と系列化を確認。

- 呼称:語頭音ヒントの効果を見る。

- 書字:自発・書き取り・写字で工程ごとの破綻部位を推定。

- 運動面:構音失行(音の試行錯誤・歪み)、口部顔面失行、小脳徴候(測定障害、Ddk)をチェック。

鑑別の目安:

- 超皮質性運動失語(TCM)は復唱が保たれる点がブローカ失語との大きな違い。

- 構音失行単独では言語の文法枠は比較的保たれ、音のゆらぎが主。

- 小脳性の発話障害ではタイミングと抑揚の乱れが中心で、文法は保たれやすい。

介入の設計:構文フレーム × リズム制御

症状のプロファイルに合わせて、**言語(構文・語選択)と運動(系列化・タイミング)**の両輪で組みます。

- ブローカ失語が中心(前運動系の弱さ)

- マッピング療法:主語‐目的語‐述語+助詞スロットを可視化し、文法フレームを再学習。

- 音韻キューイング・語頭音ヒント・音節分割で語の取り出しと並べ替えを支援。

- スクリプト訓練:診察、買い物、電話など定型場面の自動化を高反復で。

- MIT(メロディック・イントネーション療法):発話開始と系列化を、旋律とリズムで“迂回”促進。

- 小脳要素が強い(タイミングの弱さ)

- メトロノーム・拍手・読み上げのペーシングで時間軸の安定化。

- 短文→長文へテンポを段階的に上げる課題設計。反復で誤差学習を促す。

- プロソディ訓練(句末上げ下げ、句切りの明示)で聴きやすさを改善。

- 書字へのアプローチ

- **文テンプレート(S/O/V枠+助詞)**で“書きやすい型”を用意。

- CART/T-CARTなど語レベルの再学習+音韻ルート強化(仮名列・非語)。

- 大きめのマス目・枠線・書き順ガイドなど運動プラン補助。

- 実用では予測変換・定型文辞書の活用で成功体験を積む。

家族・スタッフへの指導も効果が大きいポイントです。

- 一文は短く、一度に一つの指示。

- 背景雑音を減らし、Yes/Noや選択肢で意思疎通をサポート。

- 言い直しの時間を十分にとり、遮らず待つ。

- ジェスチャー・絵・筆談をためらわず併用。

回復の見通し

亜急性期の自然回復は数週間〜数か月で進みます。予後は病巣の小ささ、早期介入、若年、教育年数、構音失行の軽さ、そして復唱の保たれなどで良好に。慢性期でも課題特異的で高反復の訓練により、自動化できるスクリプトや書字テンプレから実用面の改善が十分に期待できます。

まとめ:言語は「ことばの脳」だけでは動かない

- ブローカ失語は、言語の構文・音韻・選択と発話運動のプランが絡み合って崩れる状態。

- ブローカ野は、言語と運動の順序立て・選択・保持の“段取り係”。

- 書字障害は“文章構成の障害”を含みつつ、音→文字変換や筆記運動プランの要因も混ざる。

- 前運動系は「何を・どう始めるか」を決めるプランナー、小脳はそれを時間的に磨き上げるチューナー。

- 介入は、構文フレーム×リズム制御、語の選択支援×誤差学習という両輪で設計すると効果的。

言葉は、意味と文法と運動が一本のパイプラインでつながる総合競技です。どこが細く、どこで詰まっているのかを丁寧に見立て、“言いやすい・書きやすい型とリズム”を用意する——それが、臨床で結果を出す近道になります。

コメント