─自発描画・模写の違いから見える神経ネットワーク

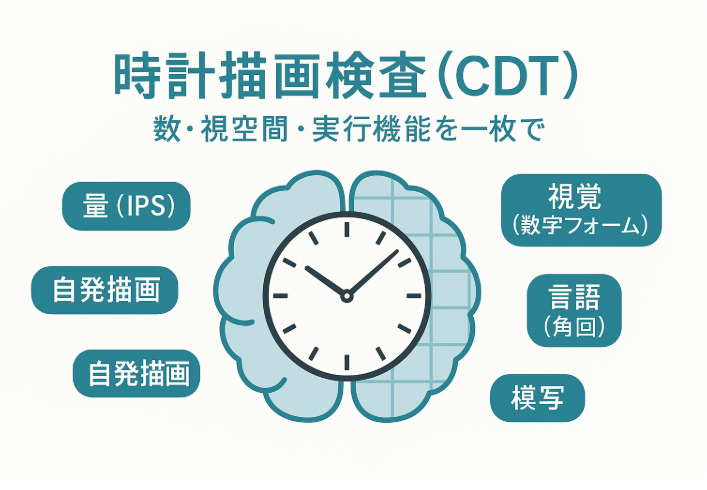

はじめに:CDTは「小さな総合検査」

時計描画検査(CDT: Clock Drawing Test)は、紙と鉛筆だけで視空間・構成能力、実行機能、注意、言語的理解、意味記憶までを一度にざっくり見られる“ミニ総合検査”だ。外来スクリーニングから回復期の経過フォロー、認知症の鑑別の一端まで、場面を選ばずに使える。特に**「自発描画」(言語指示で11時10分などの時刻を描かせる)と「模写」(見本の時計を写させる)を組み合わせると、崩れ方の違いから前頭葉系(実行機能)と頭頂‐後頭系(視空間・構成)**のどちらが主に弱っているかの手掛かりが得られる。

本稿では、CDTを**「数の処理」の観点と結びつけて読み解く。数字は言語の一種だろうか? 答えはYesでもありNoでもある**。脳内では、数字は量・視覚・言語という複数のコードに分かれて支えられており、CDTのパフォーマンスはそれらのネットワークの協調に強く依存する。

数の「三重コード」:量・視覚・言語を束ねる前頭‐頭頂ネットワーク

1) 量コード(numerosity)

直感的な多い/少ない・大小・距離感を担うのが、両側の下頭頂小葉~頭頂間溝(IPS)。5と7の“離れ具合”、25が30より10に近いといった近接感覚、暗算時の概算などはここが要だ。発達性ディスカルキュリアや左頭頂病変では、量の把握や大小判断があいまいになりやすい。

2) 視覚コード(アラビア数字の視覚形態)

「7」という形を見て数字として同定するのは、後下側頭野にある数字フォーム領域が中核。文字のVWFA(視覚単語形態領域)の近傍だが別機能と考えられる。CDTでは数字の見間違いや視覚的混乱、配置の歪みとして現れやすい。

3) 言語コード(数詞・算術事実)

「しち=7」「3×4=12」を言語知識として扱うのは、左側頭‐頭頂(角回・縁上回)+左前頭言語野。九九・数系列の想起、音読、口頭復唱はこのルートを使う。Gerstmann症候群(左角回領域)では失算・失書・左右失認・手指失認が組み合わさって出やすい。

まとめ:前頭前野がハブになる

これら三つのコードを作動記憶・更新・抑制で束ねるのが背外側前頭前野(DLPFC)。CDTは、時刻理解→計画→配置→運筆という複数段階の処理を短時間に連結させるため、前頭‐頭頂ネットワークの協調性が悪いと、どこかで綻びが出る。

自発描画と模写:崩れ方で見るネットワーク

自発描画(CLOX1など)

- 依存:計画立案・手順化・作動記憶・意味記憶(時間概念)・言語理解

- 主に:前頭葉(DLPFC)、前帯状皮質、前頭‐基底核回路

- 典型エラー:針の長短混同、角度の不整合、取り掛かりの遅さ、保続、指示の再確認が多い

模写(CLOX2など)

- 依存:視空間処理・構成・視覚→運動変換

- 主に:右優位の頭頂‐後頭(上頭頂小葉、角回、背側視覚経路)

- 典型エラー:数字の偏在(片側へ密集)、順序の反転、外周からの逸脱、半側空間無視

判別のコツ

- CLOX1 ≪ CLOX2:**実行機能系(前頭葉)**の弱さ示唆

- CLOX2 ≪ CLOX1:**視空間‐構成系(右頭頂‐後頭)**の弱さ示唆

- 両方低下:ADの進行、DLBにおける注意・視覚認知の波打ち、せん妄、重度の注意低下など横断的障害を検討

CDTのエラーと「数」:どのコードが揺らいでいる?

- 数字は書けるが配置が乱れる/片側に偏る

- 可能性:視空間・構成の障害、右頭頂葉病変、半側空間無視

- 関連コード:視覚コード>量コード

- 数字の順序・概念の混乱(12の位置誤り、重複、飛び)

- 可能性:左頭頂(角回周辺)+IPSの系列処理・数概念の弱さ

- 関連コード:言語コード+量コード

- 針の長短や角度の計画ミス

- 可能性:**前頭前野(計画・抑制・更新)**の脆弱化、基底核‐前頭回路

- 関連コード:ハブ機能(作動記憶)

- 時間語の誤理解(長針=分の概念崩れ)

- 可能性:左側頭‐頭頂の言語・意味記憶、語義理解

- 関連コード:言語コード

疾患別に“よくある”パターン(目安)

- bvFTD(行動変異型前頭側頭型認知症):自発描画が顕著に低下(計画・抑制の失敗)。模写は比較的ましなことも。

- アルツハイマー病(早期~中期):頭頂‐後頭系の関与で模写の構成障害が目立ちやすいが、進行とともに両者低下。

- レビー小体型認知症(DLB):視空間・注意の波が大きく、模写で顕著な崩れ。視覚誤認や錯視の関与も。

- 右頭頂葉病変(脳梗塞など):数字の右偏在、左半側無視。針や数字が片側に欠落。

- Gerstmann症候群(左角回):失算・失書・左右失認・手指失認。数字の系列や書字自体の一貫性が崩れる。

評価の実務:手順・採点・所見の書き方

手順の標準化

- 時刻は固定(例:11:10)にして記録性を担保。

- 指示は短く一定:「円を描く→数字を入れる→長針・短針で11時10分」

- 口頭で**「長針は何を指しますか?」**など最小限の理解確認(過度なヒントは避ける)。

採点法の選択

- Shulman 6点法:0~5点の簡便法。外来に適す。

- Sunderland 10点法:配置や読み取り可能性の評価。

- Mendez 20点法:数字配置・針・角度まで詳細。経過追跡・作業療法に向く。

- CLOX1/2:自発と模写を分けてネットワークの示唆を得る。

所見テンプレ(例)

CDT(11:10、Mendez 20点法):14/20。数字の右偏在・針角度の誤り。CLOX1<CLOX2。前頭葉系の実行機能低下を示唆。MoCA Visuospatial/Executive 2/5、TMT-A/Bで遅延。日常では支払い・段取りの困難を家族が報告。

介入・訓練のヒント:検査を“ケア”に繋げる

CDTはあくまでスクリーニングだが、認知リハの設計にもヒントをくれる。

- 前頭葉系(自発描画が弱い)への支援

- 外在化:ステップを視覚化した手順書、チェックリスト。

- 時間概念:アナログ時計とデジタル表示の対応表で“分=長針”の再学習。

- 作動記憶:N-back簡易版、手順の分割・更新練習、保続へのストップ信号。

- 視空間・構成系(模写が弱い)への支援

- 視線誘導:時計外周にうっすら補助目盛り、左右探索訓練。

- 構成戦略:12→6→3→9→残りといったアンカー法で配置の骨組みを先に作る。

- 無視対策:左側からの錘線・蛍光付箋、線分二等分、机上配置の工夫。

- 数概念の再学習(量コード・言語コード)

- 量→記号の橋渡し:コマや点の数を見て→言って→書くの三段階。

- 時間読みの分解:分=5刻みの反復、**「長針が2=10分」**の視覚―言語対応訓練。

- 九九・計算事実:音読+書字+実物(コイン・カード)で多重符号化。

ミニ症例スケッチ(印象をつかむための例)

- 症例A:68歳、bvFTD疑い

自発描画で取り掛かりが遅く、数字を先に全て入れず針から描こうとする。針の長短が逆転し、角度が不自然。模写では数字配置はおおむね保たれる。→CLOX1≪CLOX2、前頭葉実行機能の問題が色濃い。 - 症例B:74歳、右頭頂葉梗塞後

模写で12~6が右半周に密集、左半周が疎。左側数字の欠落も。自発描画でも左側が薄く、針先が左象限に入らない。→視空間・半側空間無視。探索訓練とアンカー法を導入。 - 症例C:72歳、左角回病変

12の位置を上端からずらし、数字の順序が飛ぶ。長針・短針の言語説明は可能だが、時間系列の規則性が崩れる。→数概念・系列処理の障害を第一に再学習プログラム。

よくある誤解と落とし穴

- 「CDTが正常=問題なし」ではない:MCIや軽度の前頭葉機能低下では正常に見えることがある。MoCAやTMT、言語流暢性などと合わせて解釈する。

- 書字運動の影響を見落とさない:パーキンソン病や末梢運動障害で小字・震えが強いと、純粋な認知の解釈が難しい。

- 教育歴・文化差:アナログ時計に親しみの薄い世代・地域では学習経験の差が出る。指示の標準化と時刻固定が重要。

- 過度なヒント:検査中に逐一修正を促すと、真の自発性や構成力が見えない。フィードバックは採点後に。

すぐ使える実務セット

- 時刻:原則「11:10」で固定(針の長短・角度の両方が見える)。

- 採点:外来はShulman、経過フォローはMendez 20点法、ネットワーク示唆にはCLOX1/2。

- 所見:①型(自発≪模写)=前頭葉系、②型(模写≪自発)=視空間系、③型(両低下)=横断的障害。

- 介入:前頭葉系には手順の外在化、視空間系にはアンカー法+探索訓練、数概念には量→記号→言語の橋渡し。

まとめ:CDTは「数」と「計画」をつなぐ窓

CDTは単なる絵のテストではない。量(IPS)・視覚(数字フォーム)・言語(角回系)という数の三重コードを、前頭前野の作動記憶・抑制・更新が時系列の計画に束ねる、ミニチュアな日常課題だ。自発描画と模写の崩れ方の差を丁寧に観察し、他検査や生活情報と統合することで、認知症の鑑別、脳血管障害後の高次脳機能評価、パーキンソン関連の実行機能低下の見立てに、シンプルだが確かな示唆を与えてくれる。

臨床家にとってのコツはただ一つ。“同じやり方で、同じ時刻で、同じ採点で”。小さなブレをなくすほど、患者さんの本当の変化が見えてくる。

付録:ミニ用語辞典

- CLOX:CLOX1(自発描画=実行機能寄り)とCLOX2(模写=視空間寄り)からなる二部構成の時計検査。

- Gerstmann症候群:左角回病変で見られる四徴(失算・失書・左右失認・手指失認)。

- 背側視覚経路:後頭葉から頭頂葉に至る「どこ/どう」経路。空間位置と運動に強い。

- DLPFC:背外側前頭前野。作動記憶・認知制御の中核。

- 半側空間無視:反対側空間への注意配分が低下し、描画や探索が偏る状態。

コメント